SITZGELEGENHEITEN

Man kann sich das Leben als endlichen Ablauf von Sitzakten vorstellen. Zwar verbringen wir auch viel Zeit im Stehen, Gehen, Rennen oder Liegen, die meisten wesentlichen Dinge aber erledigen wir im Sitzen. Wir gehören einer Kultur an, die es geschafft hat, die sitzende Tätigkeit vor flimmerndem Bildschirm zur Norm zu erheben. Die Zeit der Gelegenheitssitzer ist damit abgelaufen, wir sind allesamt Kettensitzer geworden. Jeder Tag stellt eine mehr oder minder glückende Serie von Sitzerfahrungen dar. Und es ist nicht ganz auszuschließen, dass unmittelbar vor unserem letzten Schnaufer die Sitzgelegenheiten unseres Lebens wie ein Film vor unserem inneren Auge ablaufen.

Da wären sie dann alle versammelt: die Sitzmöbel der Kindergärten, die Schulbänke, die wir gedrückt haben wie sie uns, die Sessel in den Wartezimmern und die Zahnarztstühle, die Sitze der Straßenbahnen, Autobusse und Regionalzüge, die Fauteuils und Sofas aus dem familiären und freundschaftlichen Umfeld, die Bestuhlungen der Kinos und Theater, die Flugzeugsitze und die unvermeidlichen weißen oder dunkelgrünen Plastiksessel in den Gastgärten der Cafés, die uns in Kopenhagen ebenso begegnen wie in Katalonien oder auf Korfu.

Die bloße Erinnerung an diese Sitzmöbel bewirkt überraschende Muskelkontraktionen. Wir sehen sie nicht bloß mit unseren Augen, sondern auch mit den Bandscheiben und Rückenwirbeln. Die Sitzgelegenheiten unserer Lebens standen ja nie untätig in der Gegend herum, sondern waren höchst aktiv. Wenn wir erschöpft vor sie hintraten, wirkten sie einladend und freundlich, aber sobald wir uns auf sie niederließen, zeigten sie uns ihre ganz eigene Art der Machtausübung. Die Sitzgelegenheiten haben uns geprägt. Und zwar nicht nur oberflächlich, wie es der Rattansessel tut, wenn er sein geflochtenes Muster in die Haut einschreibt, sondern tiefer, knochentief.

Rainer Maria Rilke erzählt in seinen Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge die Geschichte von einem Lehnstuhl, der ihm in einem gemieteten Zimmer in Paris begegnete. Er war bereits ein wenig abgewetzt und im oberen Teil der Rückenlehne war eine Mulde spürbar, die der Hinterkopf des Vormieters gegraben hatte. Rilke schauderte vor dieser Stelle zurück. Der Umstand, dass sie exakt zu seiner eigenen Kopfform passte, bereitete ihm tiefes Unbehagen. In der Folge entwickelte sich zwischen ihm und dem Lehnstuhl ein stiller und gnadenloser Kampf. Rilke weigerte sich lange, sich anzulehnen und erfand alle möglichen Schräglagen und Verrenkungen, um nur ja nicht so sitzen zu müssen wie der Stuhl es von ihm forderte. Wer von den beiden zuletzt den Sieg davontrug, ist klar.

Es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass das englische Wort ,chair‘ für Stuhl gleich geschrieben wird wie das französische ,chair‘ für ,Leib‘ oder ,Fleisch‘. Eine etymologische Verwandtschaft zwischen den beiden besteht definitiv nicht. Der ,Leib‘, wie ihn die Philosophen verstehen, ist etwas anderes als der Körper, er ist eine Art übergeordnetes Wahrnehmungssystem, dem alle Sinnesorgane zuarbeiten, der sich aber selbst, indem er zugleich der inneren und der äußeren Welt angehört, der vollständigen Erkenntnis entzieht. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich setzt, tritt also das Leib-Mysterium mit dem Sessel-Mysterium in einen vielschichtigen und rätselhaften Dialog ein. Anziehungen und Abstoßungen überschneiden sich darin auf unberechenbare Weise, zuletzt läuft alles auf wechselseitige Durchdringung hinaus. So gesehen ist jeder Stuhl ein ,Leibstuhl‘ und wahrscheinlich befindet sich jeder Mensch unbewusst auf der Suche nach seinem seelenverwandten Sitzobjekt.

*

Solche oder ähnliche Gedanken dürften mir durch den Kopf gegangen sein als ich vor einigen Wochen das WerK in der Wiener Kenyongasse betrat. Als ich die paar Stufen ins Souterrain hinunterstieg, kamen mir meine bisherige Sitzbiographie und die Jahrzehnte lange Sesselsuche auf einen Schlag zu Bewusstsein:

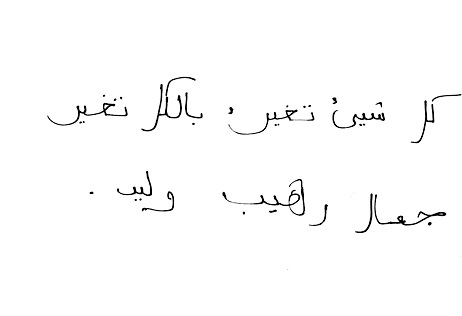

Da stand er. Stumm und selbstbewusst. So selbstverständlich, als wäre er seit jeher an diesem Platz gestanden.

„Da bist du ja endlich“, schien er zu sagen, und ich dachte im gleichen Moment dasselbe.

In konzentrischen Kreisen näherte ich mich ihm an. Er erschien alterslos, konnte vor drei, fünf oder sieben Jahrzehnten gefertigt worden sein oder gerade erst vor einer Stunde. Das war nicht bloß ein Sessel, das war eine Sesselpersönlichkeit. Er war präsent, indem er sich zurücknahm. Nicht dieses ,Seht her! ich bin ein Designer-Stuhl‘, nichts Parfümiertes haftete ihm an. Er war, was er war, gerade heraus und ohne Firlefanzen.

Er bestand ausschließlich aus gestandenen Materialien: Rundeisen, Holz und Leder. Diese drei sorgten für den Eindruck der Bodenständigkeit. Aber es gab zugleich die entgegengesetzte Strebung: Die Lehnen-Konstruktion war in Bodennähe an die beiden hinteren Sesselbeine geschweißt, was das Objekt sympathisch fragil und schwebend erscheinen ließ: glückendes Zusammentreffen von Zartheit und Robustheit.

Die ungewöhnliche Lehnen-Konstruktion zwang den Sitz-Debütanten, sich eher vorsichtig auf ihm niederzulassen. Sobald man aber saß und sich zum ersten Mal mit ganzem Gewicht der Lehne überantwortete, erkannte man die Stabilität und hundertprozentige Verlässlichkeit.

Er war übrigens höher als seine Artgenossen. Statt der gängigen 45cm befand sich seine Sitzfläche 52cm über dem Boden. Dadurch war der Doppelknick, den sich der sitzende Mensch im Bereich der Kniekehlen und der Körpermitte beibringt, etwas abgeschwächt. Im Vergleich zur normalen Sitzhaltung war hier der Bewegungsspielraum größer, was gerade den nervöseren Zeitgenossen sehr entgegenkommen dürfte. Auf ihm sitzend näherte man sich dem Objekt auf der Tischplatte, egal, ob es sich um einen gefüllten Teller oder eine zu reparierende Uhr handelt, aus leicht verschobenem Blickwinkel. Und ja, tatsächlich: Auf ihm zu sitzen bedeutete einen Zuwachs an Wachheit, ohne dass die Gemütlichkeit darunter zu leiden gehabt hätte.

Als ich mich wieder von ihm erhob und mich darüber freute, dass er mir nun auch offiziell und mit Namen vorgestellt wurde, war mir klar, dass meine Sitzwelt nach dieser Begegnung nicht mehr dieselbe sein würde. Jeder Sessel trägt ein besonderes anatomisches, soziales und ästhetisches Wissen in sich, dieser hier schien über etwas wie Weisheit zu verfügen, die auch mit produktionstechnischen Abläufen wie beispielsweise jenen des Schreibens gut vertraut war. Ihn wollte ich zum Freund.

*

Vor einigen Wochen ist der Werkstattsessel von Katja und Werner Nussbaumer bei mir eingezogen. Noch ist er allein, was ein kleines, zugegebener Maßen luxuriöses Problem aufwirft: Ich kann nicht auf ihm sitzen und ihn zugleich betrachten. Dazu bräuchte es einen zweiten, und überhaupt bräuchte es, einem Satz von Henry David Thoreau folgend, drei: einen für die Einsamkeit, zwei für die Freundschaft und drei für die Gemeinschaft.

Andererseits käme ich mir inzwischen ein bisschen schäbig vor, einen anderen seiner Art zu besitzen. Wenn man genau schaut, werden am Sitzleder erste Falten sichtbar; die dunkelbraune Polsterung hat begonnen, die Landkarte meiner Unruhe zu zeichnen. Das ist, wenn man so will, die Mimik des Sessels und seine leise Art der Kritik. Ansonsten trägt er die Belastung, die ich für ihn darstelle, in eindrucksvoller Gelassenheit und Würde. Wir haben uns darauf eingestellt, miteinander zu altern. Er ist mehr als ein Sessel, der Werkstattsessel, eine Seele von Sessel.

Fundstelle: WerK Möbelbau, Kenyongasse 20/3, 1070 Wien