BALLUNGSRÄUME

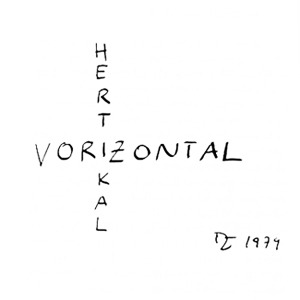

Wien, Urban Loritz-Platz. – Man könnte ihn für vier Plätze halten. Er setzt sich aus zwei quadratischen Grün- und zwei langgestreckten Grauflächen zusammen. Kreuzweise wird er von stark frequentierten Verkehrsadern durchschnitten. In Süd-Nord-Richtung verläuft die vierspurige Fahrbahn des Neubaugürtels – die vier Spuren in Gegenrichtung gehören streng genommen nicht mehr zum Platz –, in Ost-West-Richtung verlaufen die Westbahn- und die Hütteldorfer Straße. Der Urban Loritz-Platz bildet das Scharnier, in dem die eine in die andere übergeht.

Die beiden langgestreckten, kaum begrünten Flächen sind überdacht; die Zeltdachkonstruktion aus weißem Kunststoff wirkt über dem Asphaltsee wie ein Segel und verleiht der Verkehrsinsel die formale Geschlossenheit.

Nach Norden hin ist der Platz durch die – nicht ganz unspanische – Treppe zur Hauptbücherei begrenzt. In den Sommermonaten wird sie als Treffpunkt und für spontan eingeschobene Sonnenbäder genutzt; die Menschen sitzen dann lesend oder plaudernd auf den Stufen, aufgereiht wie die Tauben. Die Tauben bilden übrigens die zweitstärkste hier vertretene Spezies, den dritten Rang nehmen, noch vor den unvermeidlichen Hunden, die Rabenvögel ein; allerdings halten die sich lieber abseits der Geschäftigkeit, in den angrenzenden Grünflächen auf.

Aus der am Fuß der Treppe herrschenden Dynamik kann man sich kaum vorstellen, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Ort der Kontemplation und Konzentration befindet. Hier unten vollzieht sich unentwegtes Einsteigen, Aussteigen, Umsteigen. Vier Straßenbahnlinien (6, 9, 18, 49) und eine U-Bahnlinie (U6) treffen aufeinander, von der U-Bahn ist allerdings nur ein cirka sieben Meter breites Portal zu bemerken, das bis in die späten Nachtstunden Passagiere ansaugt oder ausstößt.

Die Stege zwischen den Straßenbahngeleisen sind schmal. Wer mit Kind unterwegs ist, zieht es automatisch näher an sich heran. Aber es geschieht vergleichsweise wenig. Wahrscheinlich ist das auf die zentrale Wiener Setzung zurückzuführen: Es wird sich schon ausgehen.

Es geht sich tatsächlich – meistens – irgendwie oder gerade noch – aus. Der durchdringende Gesang der Sirenen und Martinshörner hat selten mit Vorkommnissen auf dem Platz zu tun, sondern ist auf die räumliche Nähe zum Allgemeinen Krankenhaus zurückzuführen.

Sieben Imbissbuden bilden ein Spalier für die von den U-Bahn-Schächten ausgeworfenen Fußgänger. Tagsüber fallen sie kaum auf, in der Nacht ziehen sie als weithin sichtbare Laternen Schwärme von Unerlösten an. Den Imbissständen gegenüber hat man sieben Parkbänke aufgestellt. Darauf kann man sich nur schreiend unterhalten, keine zwei Meter entfernt dreht die 18er Straßenbahn lautstark ihre Endstations-Schleife, trotzdem sind die Bänke im Allgemeinen gut ausgelastet; die Tauben freuen sich über zu Boden gefallene Brotreste.

Wo die Idee allfälliger Erlösung nicht greift, muss improvisiert werden. In der glückenden Improvisation liegt das besondere Können, die eigenwillige Schönheit* dieses urbanen Nervenzentrums.

*) Schönheit, die sich aus Zwangsläufigkeit ergibt…